SNSは企業にとって重要なマーケティングチャネルのひとつ。

なかでも、多くのユーザーとの距離を縮めているのが、「中の人」が登場する企業SNSです。

本記事では「中の人」による運用のメリットと限界を整理するとともに、より安定的な企業SNSへと進化させるヒントをお届けします。

\ テンプレ付き資料! /

今日から真似してすぐに始められます!

「中の人」は企業SNS運用のキーパーソン

「中の人」と呼ばれる企業SNS担当者は、ユーザーと企業を結ぶキーパーソンです。

担当者の人柄が投稿内容やコメントへの返報に現れることで、フレンドリーな印象をユーザーにあたえます。

投稿に好感を持ったユーザーが「いいね!」やシェアで投稿を広げるきっかけになるほか、コアなユーザーが企業のファンへと変わる可能性もあります。

ユーザーにとって企業やブランドをより身近に感じられるようにするうえで、「中の人」の存在は重要です。

関連記事:企業がX(旧 Twitter)運用を成功させるには?マーケティングの8つのコツを動画と記事で徹底解説!

「中の人」によるSNS運用はブランド立ち上げ期に重要

「中の人」によるSNSの運用は、ブランドの立ち上げ期に3点のメリットがあります。

- ユーザーとの距離が縮まる

SNSならではのコメント機能や「いいね!」機能で、ユーザーとの間にコミュニケーションが生まれます。

顔を想像できるやりとりによって、まだ認知度が低い企業が身近な存在に感じられるようになり、関係性が自然と構築されていきます。

- スピード感のある情報発信ができる

SNSはスピード感のある投稿が可能なため「中の人」によるリアルタイムな情報発信も可能です。

ユーザーの反応をみながらSNSの運用方針を調整できたり、方向性を見極められたりしてスムーズに改善できる点は、ブランドの立ち上げ期には大きなメリットとなります。

- ブランドの世界観を直接伝えられる

立ち上げ期のブランドでは、認知の広がりだけでなく、どんな価値観やストーリーを持ったブランドかを伝えることが重要です。

「中の人」がSNS上で発信する言葉づかいやトーン、投稿内容の選び方などを通じて、ブランドの世界観を丁寧に伝えられます。

関連記事:ちょっとニッチ。だけど学びがある。X企業アカウント8選──“中の人”発のファンづくり術

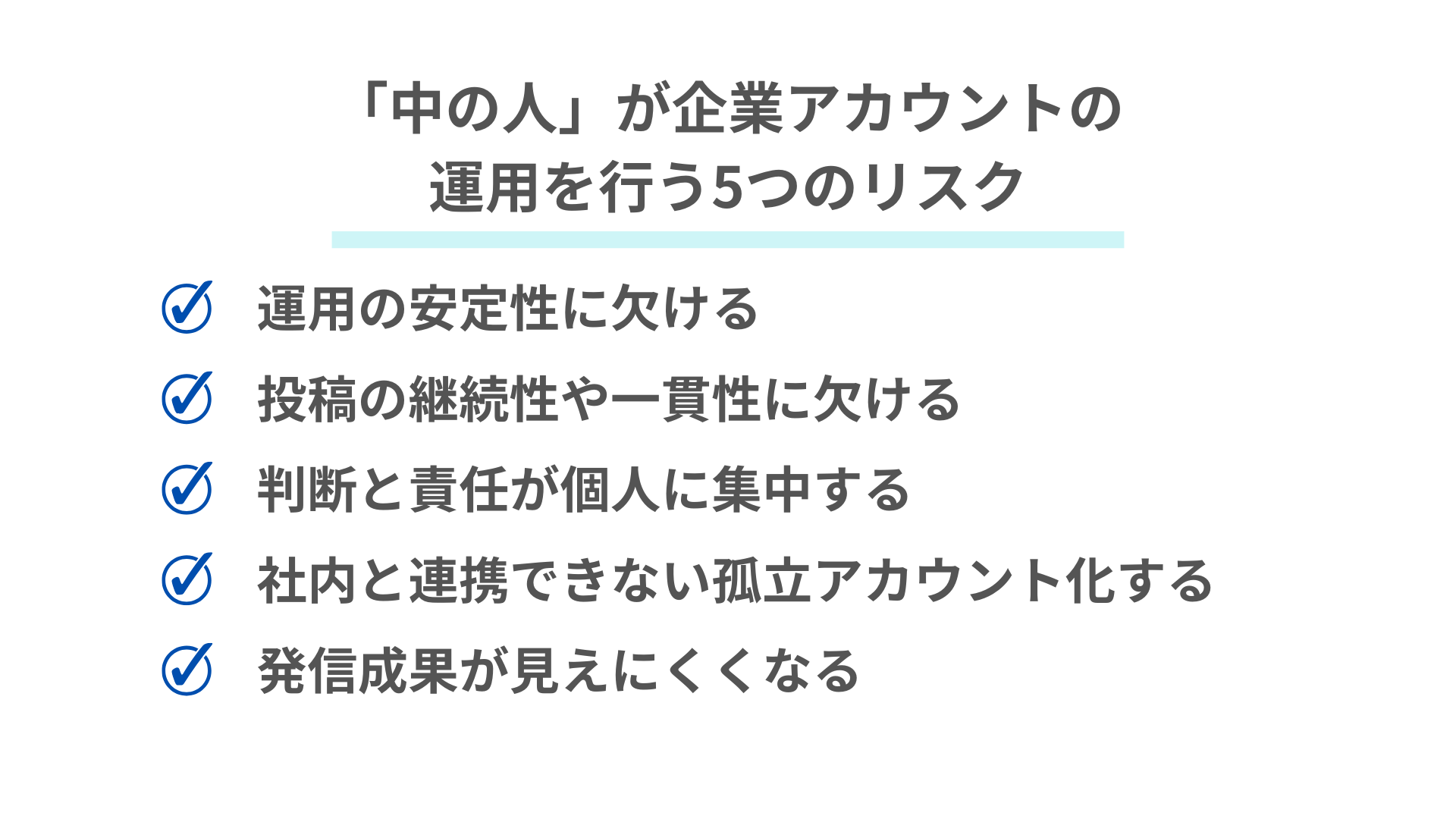

SNS担当として「中の人」が企業アカウントの運用を行う5つのリスク

「中の人」によるSNSの運用には、メリットの一方で担当者に依存するリスクも存在しています。

代表的な5つのリスクをまとめました。

運用の安定性に欠ける

「中の人」にSNS運用を任せきりにすると、担当者の退職や異動によって運用停止につながる恐れがあります。

せっかく築いたユーザーとの関係が途切れてしまうリスクは無視できません。

また、SNSの成果が担当者個人のスキルやセンスに左右される点も、見過ごせないリスクです。

安定したSNS運営を続けるためには、「中の人」個人に依存しない仕組みが必要です。

投稿の継続性や一貫性に欠ける

「中の人」によるSNS運用では、投稿の頻度や質を一定に保つことが難しくなります。

担当者の忙しさから投稿頻度にムラが出たり、内容に一貫性がなくなったりすると、ブランドのイメージに悪影響を及ぼしかねません。

ブランドの運営戦略に沿ったトーン設計や、ユーザーとの関係を継続的に育むための体制づくりが重要です。

判断と責任が個人に集中する

「中の人」によるSNS運用では、トラブル対応が個人に集中するリスクがあります。

ユーザー対応や炎上時の判断を担当者個人が誤った場合に、内容によってはブランドや企業の信用問題に発展する可能性があります。

トラブル時の判断や対応を「中の人」任せにせず、組織的に行う仕組みづくりが必要です。

社内と連携できない孤立アカウント化する

SNS運用が担当者任せになると、社内との情報共有が担当者のコミュニケーション力に依存してしまい、発信内容が企業活動とズレてしまう恐れもあります。

部門を越えた連携がなければ、重要な取り組みやサービスの魅力を十分に伝えられず、SNSの効果も限定的になります。

戦略的な発信には、社内全体での情報連携が欠かせません。

発信成果が見えにくくなる

「中の人」のみでSNSを運用していると、発信目的やKPIを曖昧にしたまま継続してしまい、「なんとなく続けている」状態をまねきがちです。

投稿や運用の改善に必要なデータが蓄積されなかったり、担当者の対応が追いつかずにユーザーの反応を社内にフィードバックできなかったりと、戦略的な発信ができなくなってしまいます。

SNSの発信成果が見えるように、数値目標や改善サイクルを定めて運用することが必要です。

“中の人”依存を脱却するための2つの方法

「中の人」に頼らずに成果の出せるSNSに変わるためには、どのような方法があるのでしょうか。

属人化から脱却するヒントとして、以下2つの方法を紹介します。

- チーム体制を整え全社的なマーケティング戦略と連動させる

- 明確なガイドラインと運用設計を設定する

チーム体制を整え全社的なマーケティング戦略と連動させる

担当者である「中の人」に頼っていたSNS運用をチーム体制へのブランド発信に変えることが重要です。

「中の人」による担当者の個性を活かした運用は、SNS運用のスタート地点としては十分に魅力を発揮できます。

しかし、安定した広報チャネルとしてSNSを運用するには、チーム体制への進化が必要です。

SNS運用のステップには、投稿と運用、分析と改善が含まれます。

社内チームで連携し、全社的なマーケティング戦略に沿って目標を定め、PDCAを管理できる体制を整えましょう。

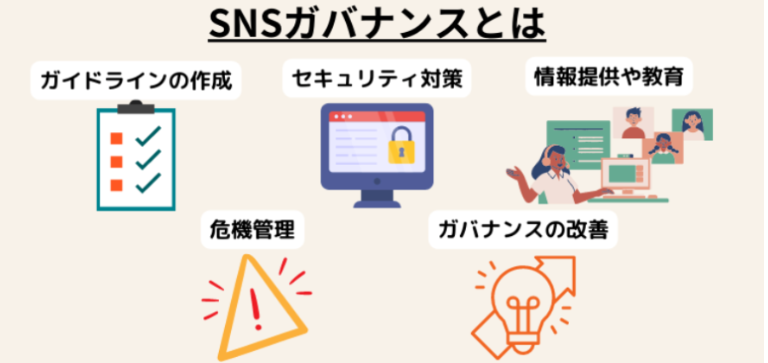

明確なガイドラインと運用設計を設定する

運用ルールや投稿ガイドラインの設定をしておくと、発信やコンテンツの型が整い、担当者が誰であっても安定した運用につながります。

発信目的やペルソナを整理したうえで投稿が設計されていると、質の高い発信の継続につながり、SNSの長期的な発信効果も期待できるでしょう。

まずは自社SNSの運用体制見直しがスタートです。

必要に応じて社内体制を強化したり、外部パートナーへの相談も検討しましょう。

参考:SOCIAL MEDIA POLICY|株式会社 PR TIMES

「中の人の個性」から「ブランド」による企業SNSへ

企業SNSの立ち上げ期において「中の人」による運用は効果的な手法ですが、依存すると、業務の属人化や運用停止のリスクもはらみます。

SNS運用を成功させるためには、企業の風土やスキルに合わせた体制づくりと仕組み化が重要です。

体制づくりや仕組み化には、外部のサポートサービスの利用も検討しておくのがおすすめです。

株式会社kazeniwaでは、SNS運用をサポートするサービス「SUP」を提供しています。

専任の担当者が採用アカウントを管理できるほか、アカウントのコンセプトから運用・分析まで並走し、一気通貫で実施できます。

興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。