広告やPRにおいて「最安値」「限定」などの表現は消費者の注目を集めますが、誤認表示と判断されると景品表示法違反にあたります。

ガイドラインの意味を知り、実務に落とし込んだ運用が重要です。

本記事ではNG表現の具体例からガイドラインの基礎、社内での運用ステップまで整理して解説します。

\ テンプレ付き資料! /

今日から真似してすぐに始められます!

景品表示法ガイドラインで押さえておきたい違反表現・ルール

景品表示法ガイドラインは事業者が広告や表示を行うときに「どこまでがOKで、どこからが違反になるのか」を明確に示すために作られています。

頻出するNG表現のパターンを具体例とともに押さえていきましょう。

- 根拠のない「最安値」「No.1」など優良誤認につながる表現

- 不当な「今だけ」「限定」など有利誤認につながる表現

- キャンペーンでの不当な景品金額設定

- 口コミやレビューを活用した誤認誘導やステマ

根拠のない「最安値」「No.1」など優良誤認につながる表現

景品表示法ガイドラインでは、根拠のない誇張表現を禁止しています。

優良誤認とは、消費者が事実以上に商品やサービスを優れていると誤解するケースを指します。

たとえば「最安値」「No.1」とうたいながら客観的データがない場合は違反にあたります。

違反例

- 受験対策講座で実績数を水増し表示

- 美容機器で根拠の不十分な「細胞活性化」効果を訴求

表現には調査データや出典を明記し、客観的根拠を示す姿勢が不可欠です。

不当な「今だけ」「限定」など有利誤認につながる表現

「今だけ」「限定」などの訴求は消費者心理を動かしますが、事実と異なる設定は景品表示法ガイドラインの有利誤認に該当します。

有利誤認とは、実際より有利な条件と誤解させることです。

違反例

- 振袖セット販売において「標準小売価格」を架空設定

- ダイビング教室で「1万円でライセンス取得」と表示しながら、実際は高額な装備購入が必須

表現内容については数量や期限は事実に基づいて表示し、期限の延長時は明確に告知する必要があります。

キャンペーンでの不当な景品金額設定

景品表示法ガイドラインでは「景品規制」も対象です。

消費者を不当に誘引する過大な景品提供が禁止されています。

とくに購入者向けキャンペーンでは「総額」「一人あたりの上限」が定められており、超過すれば行政指導や違反認定を受けるリスクがあります。

たとえば、1,000円未満の商品購入に付与できる景品は 200円まで、抽選や懸賞の場合は購入額の20倍まで(上限10万円)と定められています。

事前に金額上限を確認し、企画の段階から違反防止の設計を行うことが大切です。

口コミやレビューを活用した誤認誘導やステマ

事業者の関与をあたかも自然発生した意見のように見せるのは、景品表示法ガイドラインにおいて消費者を誤認させる不当表示に該当します。

2023年10月1日施行のステマ規制では「事業者関与を明示しない」ケースが違反と明示されました。

たとえばインフルエンサー投稿をPR表記なしで公開すると、行政指導の可能性があります。

関連記事:ステルスマーケティングはなぜ悪い?リスクと事例を対策とあわせて解説

口コミ転載やインフルエンサー施策では、「広告である」旨を明確に表示し、ガイドラインに従う必要があります。

最低限知っておきたい景品表示法の基礎知識

景品表示法ガイドラインの背景を理解していないと、表現チェックも形骸化してしまいます。

ここでは、景品表示法の基本と違反時のリスクを整理します。

- 景品表示法では表示規制と景品規制が定められている

- ガイドラインと実務活用でのギャップを埋めるには社内基準の調整が必要

- 違反時には行政処分と課徴金と信用失墜の三重リスク

景品表示法では表示規制と景品規制が定められている

景品表示法は「消費者が正しく選べる環境を守る」ための法律です。

規制の柱は「表示規制」と「景品規制」の2つで、前者は広告表現、後者はキャンペーンの景品提供に関するルールです。

誇大表現や過剰な景品は公正な取引を妨げるため、法律で規制されています。

マーケティング担当者は「自由な表現」よりも「消費者保護」が優先されるという前提を理解しておきましょう。

ガイドラインと実務活用でのギャップを埋めるには社内基準の調整が必要

消費者庁のガイドラインは指針であり、最終的な判断は個別の事例によります。

そのため「限定表示」や「割引表示」の解釈は業界や媒体によって異なるケースがあります。

マーケティング担当者はガイドラインを鵜呑みにせず、自社の事例にあわせて社内基準を調整・運用しましょう。

違反時には行政処分と課徴金と信用失墜の三重リスク

景品表示法の違反が発覚すると行政処分・課徴金に加えて、信用失墜によるブランド価値低下という重大なリスクを抱えます。

例

- 自動車メーカーがオプション機能を「標準装備」と誤認させた表示により約12億円の課徴金

- ファストフードチェーンが成形肉を「ブロック肉」と表現し約2,100万円の課徴金

一度違反が発覚すると消費者からの信頼回復には多大なコストと時間がかかるため、慎重な対応が欠かせません。

マーケ担当が注目すべき社内ガイドラインのチェックポイント

景品表示法に対応しながら実務を行うには、社内ガイドラインの作成が効果的です。

運用体制を整えてリスクを減らし、以下のポイントで基準を見直しましょう。

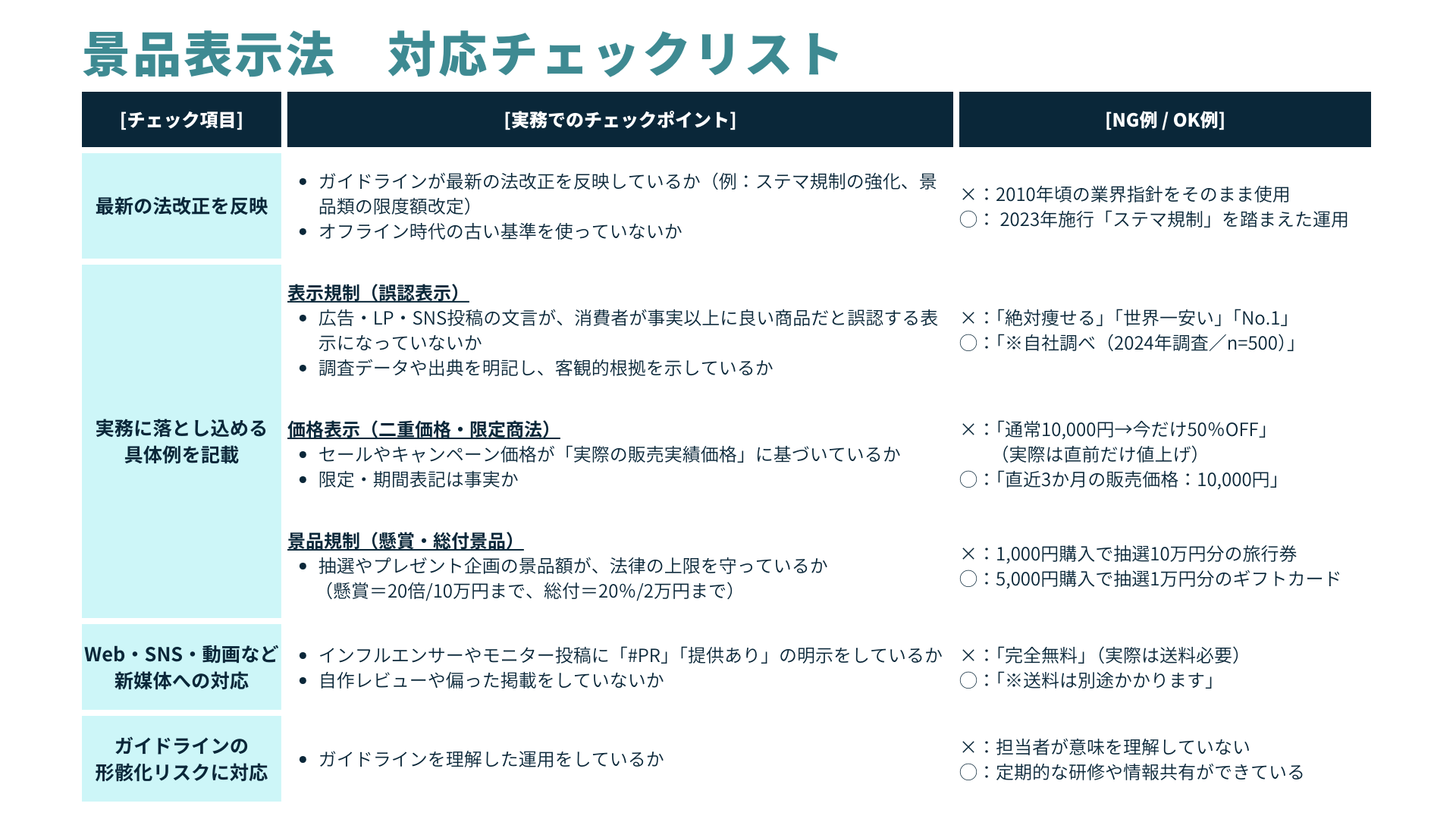

最新の法改正を反映しているか

景品表示法は随時改正されるため、社内ガイドラインが最新情報を反映しているか確認しましょう。

とくに景品額の上限改正やステマ規制など、新設ルールの見逃しはリスクにつながります。

必ず最新版を参照し、年単位でアップデートする体制を整えることが重要です。

実務に落とし込める具体例を含めているか

抽象的な基準では、担当者ごとに解釈が分かれてしまいます。

「この条件ならOK」といった実例が含まれるガイドラインを社内で共有しましょう。

NG/OK例の提示によって判断の一貫性が保たれ、現場で使える社内ガイドラインになります。

Web・SNS・動画などデジタル媒体への対応策を含めているか

社内ガイドラインが紙媒体の広告基準のみを想定していると、SNSや動画キャンペーンに対応できません。

景品表示法では、インフルエンサー投稿やSNS広告も行政指導の対象になり得ます。

デジタル媒体特有の表現ルールも、チェックリストに反映しておきましょう。

ガイドラインが形骸化していないか

担当者が社内ガイドラインの意味を理解せずに確認するだけでは、実務におけるリスクは減りません。

定期的な研修や共有会を通じて、担当者が社内の基準を実務で運用できる状態を目指しましょう。

現場の理解度アップがチェックの精度を高め、誤認表示の防止につながります。

マーケ担当が取るべき景品表示法ガイドライン活用ステップ

景品表示法ガイドラインの内容は、業務フローに組み込むことでさらなる安全策につながります。

以下のステップで習慣化を目指しましょう。

ステップ1|企画初期にガイドラインを確認する

企画初期の確認は、販促ツールなどの制作後に修正するよりも効率的で、リスクも軽減できます。

キャンペーンのプレゼント条件を見落としてやり直しになるようなケースでは、工数を大きくロスしてしまいます。

「最初にガイドラインのチェック」を徹底し手戻りを防ぎましょう。

ステップ2|原稿共有時に「チェック対象」と明示する

社内レビューにおいては「法的観点」も確認対象であると明示しましょう。

法務担当者や上司のチェック漏れを防げます。

「チェック済」マークを付けるなど仕組みに落とし込むことで、法令遵守の意識が組織全体に浸透します。

ステップ3|NG表現と判断された場合の代替表現を準備する

NG表現が指摘された際にゼロから修正案を考えるのは非効率です。

たとえば「最安値」がNGなら「コストを抑えられる」と置き換えるなど、代替表現のストックを準備しておくとスムーズです。

安全性と訴求力の両立を意識しましょう。

ステップ4|表示OKが出た表現を社内に蓄積する

一度OKが出た表現を「社内事例集」として蓄積すれば、次回以降の業務効率アップにつながります。

事例集は新人や外注先にも共有でき、同じ議論や確認作業を繰り返さずに済む点もメリットです。

対応事例を組織で資産化し、景品表示法への対応を継続的に改善できる仕組みを目指しましょう。

景品表示法ガイドラインを実務ステップに反映・習慣化して攻めのマーケティングを

SNS拡散時代において、景品表示法の理解は炎上回避だけでなく、消費者との信頼構築にも欠かせなくなりました。

ガイドラインをふまえた適切な訴求がブランド価値を高め、社内で適切に運用すれば攻守両面の発信が可能です。

弊社kazeniwaのSUPでは、リスクに備えたSNS運用やエスカレーション体制の構築を支援しています。

アカウントの安全対策とブランド価値向上の両立をお考えの方は、ぜひご相談ください。

参考記事:SNSキャンペーンの成功事例36選!X(Twitter)やInstagramでバズった面白い企画を紹介|株式会社BALANCe