SNS運用を任されたものの、「手応えがない」「継続できない」「担当者の負担が大きい」と悩む担当者は少なくありません。

実は、こうした課題の多くは「体制づくり」で解決できます。

本記事では役割分担のコツや継続運用の仕組みを解説します。

\ テンプレ付き資料! /

今日から真似してすぐに始められます!

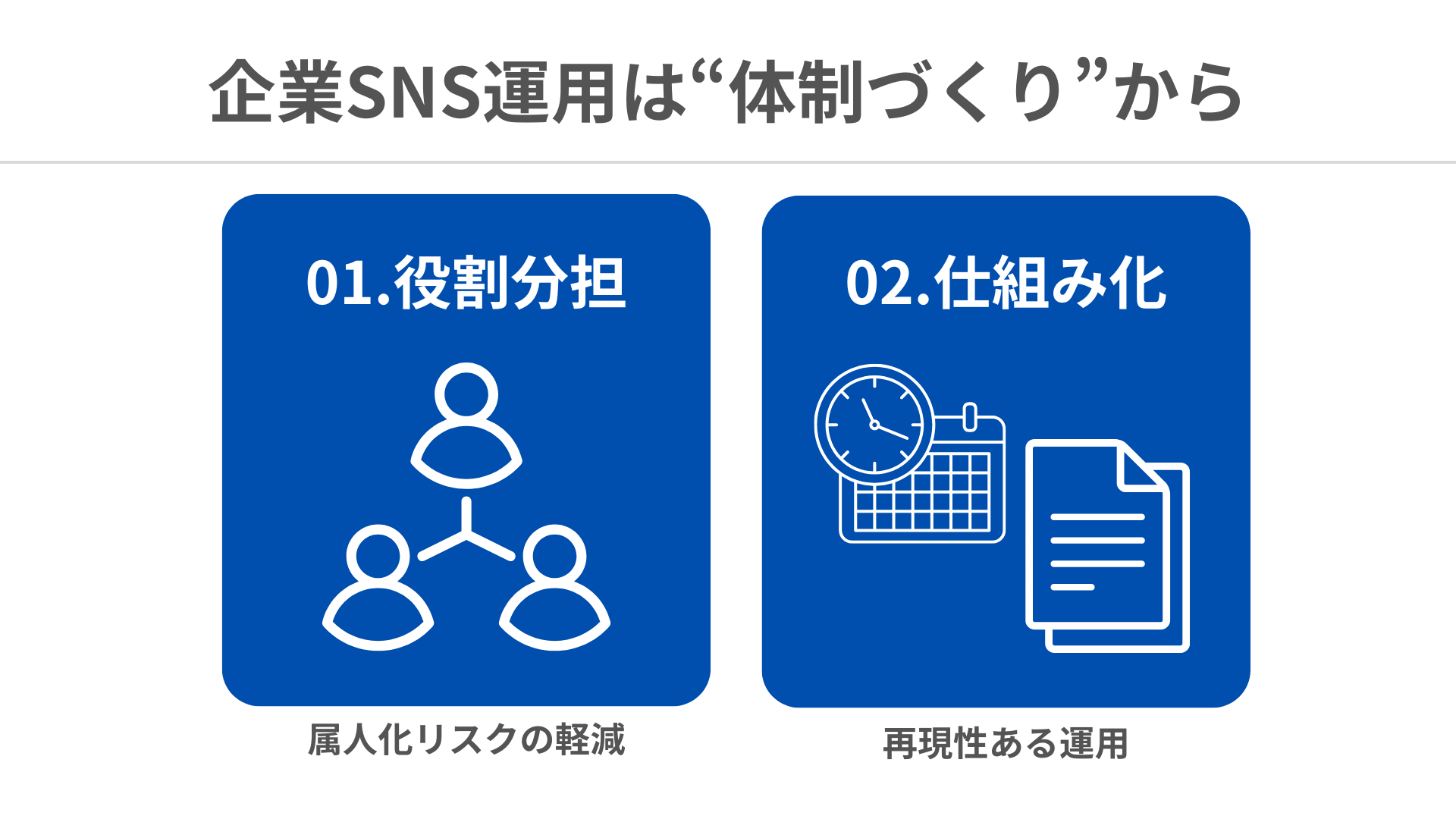

企業SNSの運用は「体制づくり」から始めると効果的

SNS運用によって安定して成果を出すには、属人化を防ぐ「役割分担」と、再現性を高める「仕組み化」が不可欠です。

組織として継続的にSNS運用ができる体制を目指しましょう。

「役割分担」で属人化によるリスクを軽減

「SNS=〇〇さんの担当」として、特定の個人に運用を任せてしまうと、異動や退職の際にアカウント更新が止まるおそれがあります。

こうした属人化のリスク回避には、チームでのSNS運用が必要です。

業務の中断リスクや品質のばらつきを防げます。

「仕組み化」で再現性ある安定したSNS運用に

「なんとなく」で日々のSNS発信を続けると、投稿の品質や頻度が安定せず、フォロワー離れや成果の低下をまねきます。

業務プロセスや運用マニュアルによって、知識やノウハウをチームに共有しましょう。

成功事例や反省点を組織全体のスキルとして蓄積できると、SNS運用の基盤が整います。

体制づくりがSNSの運用リスク回避につながる

SNS運用に体制が不可欠なのは、トラブルや運用停止など、実務上の「5つのリスク」を回避するためでもあります。

リスク1:属人化による運用停止

特定の担当者だけがSNS業務を担っていると、休職・退職した場合に、SNSアカウント自体の運用が止まるリスクが生まれます。

このリスクを防ぐには、業務内容を文書化し、他のメンバーと共有しておくことが重要です。

日頃から2人以上でのチーム運用体制をとっていると、誰かが欠けても運用が継続できるようになります。

リスク2:投稿頻度が安定せずフォロワーが定着しない

SNSでは「発信の一貫性」が重要です。

ブランドの世界観を伝えるには、定期的で計画的な投稿が求められます。

投稿が突発的だったり、数週間空いたりすると、フォロワーの興味は離れていきます。

SNSのアルゴリズム上も、更新頻度が低いと表示順位が下がり、ユーザーへの露出機会が減りかねません。

投稿スケジュールを管理し、余裕のある企画・制作を行うことが、フォロワーの定着とエンゲージメント向上につながります。

関連記事:SNS担当者の悩み「ネタ切れ」を回避!中小企業も実践できるアイデアを紹介

リスク3:炎上や誤情報などのトラブルをまねく

SNSは双方向性が高いため、小さなミスが大きな炎上や批判につながる可能性があります。

不適切な言い回しや事実誤認の投稿がSNS上で拡散されると、ブランド毀損や企業評価の低下に直結しかねません。

このようなリスクに備えるには、投稿前のダブルチェック体制が有効です。

社内ガイドラインをもとに、投稿内容を複数人で確認し、表現の妥当性を担保しましょう。

リスク4:役割分担があいまいで対応が遅れる

「誰がどの作業を担当しているか」があいまいだと、投稿が遅れたり、トラブル時の対応が後手に回るおそれがあります。

たとえば「誰が最終確認するのか」があいまいな場合、投稿が保留になり、適切な発信タイミングを逃して成果に影響することがあります。

業務ごとに担当を明確にし、必要に応じて承認フローやタスク管理ツールを導入すれば、運用全体のスムーズ化が期待できるでしょう。

リスク5:成果測定や改善のサイクルが抜け落ちる

SNS運用で成果を出すには、投稿後の効果を測定し、改善を重ねるPDCAが不可欠です。

この過程がないと、実行のみで終わりの状態になり、効果は頭打ちになります。

たとえば、以下の項目をレポートにまとめ、関係者間で定期的に共有しましょう。

- 月ごとのフォロワー数やエンゲージメント率、クリック率など

- 成果の良かった投稿と、良くなかった投稿の差

検証結果を改善アクションに反映できれば、アカウント全体の質が高まります。

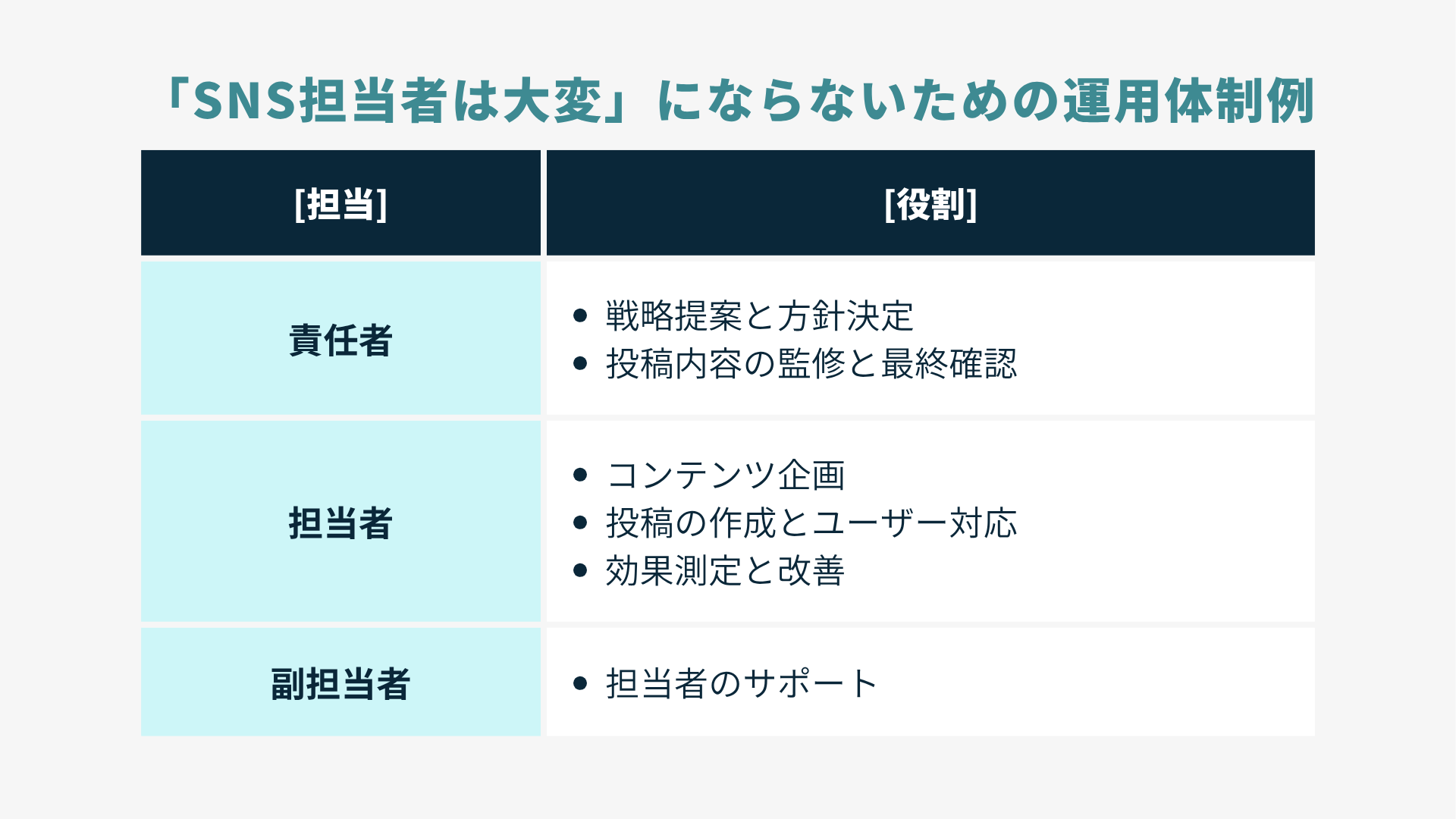

「SNS担当者は大変」にならないために分担しておきたい役割

SNS運用は、担当者の負担が大きくなりやすい業務です。

特定メンバーへのタスク集中を防ぐために、チームで分担する体制づくりが必要です。

社内のリソースに応じて、役割の兼任や外注も取り入れることで、担当者の負担を減らし、安定したSNS発信を継続できます。

戦略立案と方針決定

SNS運用における方向性を決める責任者です。

主にマーケティングマネージャーやブランド責任者が担うことが多く、以下のような業務を担当します。

- SNSアカウントの目的設定(例:ブランド認知の拡大、採用強化、集客など)

- ターゲット設定(誰に届けたいのか)

- KPIや評価基準の設定

戦略があいまいなまま投稿を始めると、後で軌道修正に手間がかかります。

チームで共有できる明確な戦略を立てることで、工程全体がスムーズに進行します。

コンテンツ企画

SNSの発信内容を企画するポジションです。

顧客のニーズをふまえてSNSのテーマやメッセージ性を整えるために、以下のような役割があります。

- 市場やトレンドの調査、分析

- 投稿内容のアイデア出し、方向性の提案

- 投稿カレンダーの作成と管理

社内でコンテンツを生み出すには、情報のインプットが欠かせません。

営業担当や現場スタッフからのヒアリング、顧客からの声を拾う工夫なども求められます。

投稿の作成とユーザー対応

実際にSNS投稿を行う「中の人」の役割です。

制作物の作成から投稿スケジュールの管理、ユーザーからのリアクションへの対応まで、以下のように幅広い業務を担当します。

- テキストや画像、動画など投稿素材の作成

- 投稿作業とスケジュールの管理

- コメントやDMへの返信など、ユーザーとのやり取り

企業の「顔」としての発信になるため、言葉遣いや対応の丁寧さも求められます。

ネガティブな反応への一次対応ルールがあれば、炎上防止にもつながります。

関連記事:ちょっとニッチ。だけど学びがある。X企業アカウント8選──“中の人”発のファンづくり術

投稿内容の監修と最終確認

SNSのリスクを最小限に抑えるためには、投稿内容の事前チェック体制が必要です。

表現やガイドラインへの適合を確認するには、以下の業務が欠かせません。

- 投稿内容のダブルチェック

- 社内ルールやトンマナとの整合性の確認

投稿前の承認フローによって不適切な投稿によるトラブルを防ぎ、企業としての信頼性を高められます。

関連記事:ブランドイメージと発信力を守る!企業SNSリスク管理のポイントと対策

効果測定と分析・改善

SNS投稿の成果を評価し、より効果的な運用に改善していく役割です。

今後の戦略や企画の見直しに活用するため、以下の業務を担当します。

- SNSアナリティクスやインサイトの確認

- 数値レポートの作成と共有

- 改善点の洗い出しとアクション提案

KPIに基づいて投稿の反応を分析することで、再現性のある施策が増え、成果の最大化につながります。

SNS運用を安定させるための仕組みとツール

役割分担が明確になったら、次は運用を「仕組み」として定着させるフェーズです。

SNSを継続的かつ効率的に運用するために、ツールやルールを整備し、PDCAサイクルをスムーズに回して成果の再現性を高めましょう。

運用ルールをガイドラインやソーシャルメディアポリシーにまとめて共有する

SNS運用のルール整備は、ブランド保護やトラブル防止の観点からも重要です。

社内外に向けて、それぞれ以下のルールをまとめましょう。

| 対象 | 作成ルール | 掲載内容 |

| 社内向け | ガイドライン | ・投稿時のトンマナ ・禁止表現 ・NG事例など |

| 社外向け | ソーシャルメディアポリシー | ・ユーザーに対する応答姿勢 ・投稿に関する企業方針など |

ルールを明文化して全員が共通認識を持つことで、対応の一貫性と信頼性につながります。

関連記事:ソーシャルメディアポリシーとは?作成のポイントや公表までの流れを解説

SNS運用方法や手順を運用マニュアルにまとめて共有する

SNS運用マニュアルは、日々の業務の「標準化」に役立ちます。

必要な掲載項目には以下のようなものがあります。

| 掲載項目 | 掲載内容(例) |

| 投稿までのフロー | ・ネタ出し→制作→確認→投稿の担当者と手順 |

| 画像制作手順 | ・CanvaやAdobe Expressなどでの作成方法 |

| 企画進行フロー | ・進行日数の目安 ・GoogleスプレッドシートやNotionでの管理方法 |

| 緊急時対応フロー | ・炎上時や誤投稿時の対応責任者と手順 |

運用マニュアルをチームで共有することで、引き継ぎやメンバー異動時にもスムーズに対応できます。

関連記事:SNS運用マニュアルの作り方!作成手順や例、運用代行会社も解説

投稿の成果や課題はSNS運用レポートで振り返り改善につなげる

SNSの成果は定期的なレポートやミーティングを通じて「見える化」し、チームで課題と改善策を共有しましょう。

具体的な手順は以下のとおりです。

- 定例会議の実施とレポート共有

- Meta Business SuiteやX Proでのパフォーマンス分析

- 成果と失敗をふまえた次回施策の立案

このような振り返りの仕組みでPDCAを回せると、継続的な改善につながります。

関連記事:SNS分析とは?成果をあげるための分析手法とおすすめツールを紹介

スムーズな体制づくりのためにSNS運用代行も選択肢のひとつ

SNS運用体制が整い、役割分担と仕組みが機能するようになれば、継続的なSNS発信によって売上アップなどの成果が見えてくるでしょう。

体制づくりには、外部パートナーとの連携も有効です。

リソースやスキルが不足する場合は、運用代行を選ぶことで戦略立案から投稿・分析までを一貫して任せられ、社内の負担を軽減しつつ成果につなげられます。

kazeniwaの運営するSUPでは、SNS運用の専任チーム構築や運用の仕組み化、分析と改善のサポートまで、一貫した運用代行が可能です。

「SNS発信の体制に課題がある」「継続的に発信できる体制を整えたい」と感じた際には、ぜひご相談ください。