「会社のSNS担当に任命されたけど、何をすればいいかわからない」と悩んでいませんか?

企業アカウントの運用は、個人利用とは勝手が異なるため戸惑うことも多いですよね。

本記事では、会社のSNS担当になったら最初にやるべきことや具体的な運用術、注意点を解説します。

\ テンプレ付き資料! /

今日から真似してすぐに始められます!

会社のSNS担当になったら最初にやるべきこと|ゴールと目標を決定する

会社のSNS担当になったら、最初にゴールと目標を決めましょう。

具体的には、最終目標となる「KGI」を決め、何を目指すかを定めます。

KGIについては、SNS運用では「売上の◯%向上」「認知度の向上」などを設定するのが一般的です。

KGIを定めたら目標達成に必要な要素の細分化と、達成までに何がどの程度必要か考察を行います。

そして、定量的な数値で表された中間目標「KPI」を設定すれば、ゴールと目標の設定は完了です。

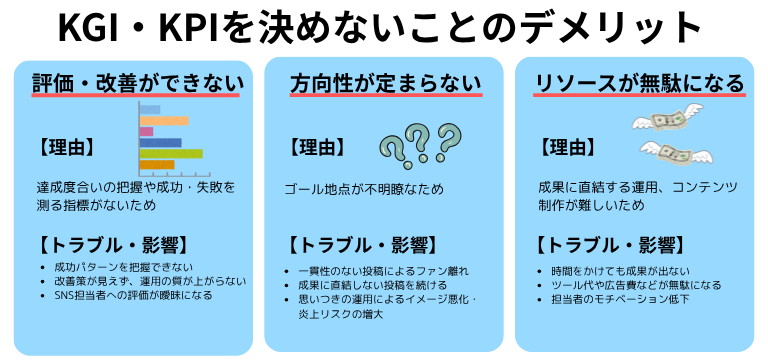

なお、KGI・KPIを決めないSNS運用には、以下のデメリットがあります。

KGI・KPIを設定しておかないと、運用が場当たり的になり、方向性がぶれる原因になります。

必ず初期段階で明確にしておくことが大切です。

関連記事:SNS運用におけるKPIとは?KGIとの関係や目標設定方法・効果測定方法を解説

会社のSNS担当になったら押さえたい“実践ステップ”|成果につながる進め方を解説

ゴールと目標を決定したら、次は計画を立てて運用を進めるステップです。

ここからは、会社のSNS担当になったら実践したい5つのステップを紹介します。

ターゲット設定からコンテンツ制作・効果測定まで、成果につなげるための基本フローを押さえていきましょう。

- ターゲットとするユーザーを具体化する

- 適切なSNSを選定する

- 既存のノウハウや企業SNSの成功事例を参考に戦略を考える

- 戦略に沿ったコンテンツを制作し投稿する

- 定期的に効果測定を行い改善する

ターゲットとするユーザーを具体化する

目標を達成するためには、ターゲットとするユーザーの具体化が欠かせません。

具体化し、ターゲットに合わせて戦略や運用方法を最適化すれば、より成果につなげやすくなります。

具体化の方法としては、まず統計データや自社の顧客データの収集・分析、アンケートやインタビューの実施などを行います。

その後、以下の項目をデータや考察を基に埋め、人物像を作り上げれば具体化は完了です。

| 項目 | 詳細 |

| 基本情報 | 年齢や性別、職業、年収など |

| ライフスタイル | 関心ごとや趣味など |

| 行動パターン | よく利用するSNS、ネットを利用する時間帯など |

| ニーズ | 困りごとや欲しいもの、欲しい情報など |

あわせて、自社サービス・製品の市場における位置付け、強みなどを考えると今後の戦略立案をスムーズに進められます。

適切なSNSを選定する

一口にSNSといっても、メインとなるコンテンツや利用者層が異なります。

マーケティング効果を最大化し、ターゲットに的確にアピールするためには、最適なSNSの選定が重要です。

たとえば、キャンペーンや新商品情報の発信には拡散力の高いX、ブランドや商品の魅力を視覚的にアピールしたいならInstagramが適しています。

主要なSNSの特徴と利用者層などをまとめたものは、以下のとおりです。

| SNS名 | 特徴 | 利用者層 | 適した用途 |

| X(Twitter) | ・テキストがメインのSNS ・拡散力に優れる | 10代~30代 | ・多数の顧客に向けたキャンペーンや新商品の告知 |

| ・写真や動画がメインのSNS | 10代~30代女性の利用率が高い | ・企業のブランディングや商品のイメージ向上 | |

| LINE | ・LINE公式アカウントを活用したマーケティングが可能 ・普及率が高い | 幅広い年代層 | ・リピーターやファンに向けたキャンペーンやセール情報などの定期配信 |

| YouTube | ・動画メインのSNS ・長尺動画~ショート動画まで幅広く対応 | 幅広い年代層 | ・キャンペーンや製品デモ、ハウツー関連の動画の配信 |

| TikTok | ・短時間の動画をメインとしたSNS ・拡散力に優れる | 10代~20代が中心 | ・若者に向けたキャンペーン・PR情報の発信 |

| ・文章と画像を組み合わせた投稿がメインのSNS ・6万文字以上の投稿にも対応 | 30代~40代ビジネスパーソンの比率が高い | ・ビジネスパーソン・企業向けの商品やサービスのPR |

関連記事:X(Twitter)を運用するメリットとは?デメリットと対策、運用上の注意点をくわしく解説

既存のノウハウや企業SNSの成功事例を参考に戦略を考える

SNSの運用となると、プライベートと同じ感覚で進めてしまいがちですが、成果を出すためには戦略的な運用が不可欠です。

プロが発信する情報や書籍、同じ業界の成功事例を参考にし、効果的かつターゲットに刺さる戦略を考えましょう。

ただし、SNS運用に割けるリソースや商品の特性などは、企業ごとに異なります。

また、成功事例の完全な模倣は独自性の欠如につながるため、情報や事例は参考程度に留めることが望ましいです。

関連記事:SNSを活用したブランディング成功事例6選!運用が上手い企業の共通点も解説

戦略に沿ったコンテンツを制作し投稿する

次は、戦略に沿ったコンテンツを制作し、投稿するステップです。

ここでは、長期的な運用を見据え、計画的にコンテンツの制作と投稿を行います。

投稿では、イメージの定着と向上を目指して、一貫性があり、自社・商品の魅力を的確にアピールできる内容を意識しましょう。

しかし、魅力や強みについては、社内の人材だけではわからない場合も少なくありません。

可能なら社外の人材や新人のような客観的な視点を持つ人物に意見を聞き、魅力の掘り下げと発見に活用することをおすすめします。

関連記事:インスタが面白い企業アカウントの特徴は?成功事例も紹介

定期的に効果測定を行い改善する

SNSの効果を最大化するためには、各SNS標準の測定ツールや外部ツールを使い、定期的な効果測定と改善を続けることが重要です。

測定ツールでは好評・不評なコンテンツ、インプレッション(*1)の多い時間帯、URLのクリック数などを手軽に把握できます。

各データをコンテンツ制作やアカウント運用に役立てれば、よりマーケティング効果の高いSNS運用を実現可能です。

また、各データはターゲット像や予算配分、戦略などを調整する際にも役立ちます。

*1:特定の投稿がユーザーに表示された回数

関連記事:SNS分析とは?成果をあげるための分析手法とおすすめツールを紹介

企業のSNSアカウント運用でよくある落とし穴・注意点

SNSアカウントを安全かつ円滑に運用するためには、トラブルの原因を知り、回避することが重要です。

以下では、企業SNSアカウントの運用でよくある落とし穴と注意点を解説します。

- インプレッションやフォロワーの数を求めすぎる

- 目的を見失った自己満足的な投稿・ネタの枯渇

- 投稿や運用が属人化する

インプレッションやフォロワーの数を求めすぎる

インプレッションやフォロワーの数を求めすぎるSNS運用には、マーケティング効果やブランドイメージの低下、炎上などのリスクがあります。

なぜなら、コンテンツが一般ウケを狙ったもの、センシティブ・過激な内容になりやすいからです。

仮にイメージの低下や炎上により企業への印象が悪化すると、回復までに多くの時間と手間が必要になります。

不要なトラブルを防ぎ、自社の商品を本当に必要な層に届けるためにも、顧客になり得る人との接点作りを強く意識しましょう。

関連記事:ブランドイメージと発信力を守る!企業SNSリスク管理のポイントと対策

目的を見失った自己満足的な投稿・ネタの枯渇

目的を見失い、顧客の利益にならない映えを意識した投稿、ふざけすぎた投稿を繰り返すこともよくある落とし穴です。

楽しんでもらえる場合もありますが、ユーザー離れや炎上を招くリスクも十分にあります。

最初にブランディングや顧客獲得などの目標を立てたなら、常に目的を意識し将来の利益につながる投稿を続けましょう。

また、目的が欠如したときによくある、自身の感性や思いつきに頼った運用はワンパターンになりやすいです。

さらに、顧客への意識も欠いているため、コンテンツ制作や情報収集の軸が定まらず、マンネリ化やネタ切れを招きます。

投稿や運用が属人化する

SNS担当が1人しかいない場合に起こるのが、投稿や運用の属人化です。

属人化した状況では、担当者が体調不良や退職などで離れると、運用の一貫性が保てず、更新が停滞するリスクがあります。

さらに、担当者が離れるたびに体制がリセットされるため、企業にノウハウが蓄積しません。

このような事態を防ぐためにも、2〜3名体制での運用とマニュアル作成を実施するのが望ましいです。

また、複数名の配置が難しい場合は、外部との並走も視野に入れるとよいでしょう。

関連記事:今考えたい企業SNS戦略とは?「中の人」運用の限界と次の一手

SNS担当者を悩ませるネタ切れへの対処法|「型」を活用しよう

SNS担当者を悩ませるネタ切れや投稿の停滞を防止するためには、事前に複数の「型」を用意するのがおすすめです。

型があればコンテンツをスムーズに作成でき、情報収集の方向性も素早く決められます。

制約の存在が、新たなアイデアの創出や創造性の向上を後押しする場合もあるので、ぜひ積極的に活用してみてください。

定番の型は以下の5つです。

- 社員へのインタビュー/事業紹介

- お役立ち情報

- 新商品・キャンペーンの告知

- 季節のイベントや時事ネタなどに関連した投稿

- レビューや口コミの紹介

投稿内容に迷ったときは、まずこれらの型をヒントに発信内容を考えてみてください。

関連記事:SNS担当者の悩み「ネタ切れ」を回避!中小企業も実践できるアイデアを紹介

SNS運用は社内での協力が不可欠|担当者が実施すべきコミュニケーション術

SNS担当が1人体制では、スムーズなアカウント運用は困難です。

自身の負担を軽減し、SNSの効果を最大化するためにも以下のコミュニケーション術を実施しましょう。

- 直属の上司と密な連携をとる

- 情報共有ツールや定例会議などを上手に活用

直属の上司と密な連携をとる

SNS運用は、直属の上司と密な連携をとりながら進めることが望ましいです。

担当者と上司でダブルチェックする体制を構築すれば、投稿アカウントを間違える、誤字脱字のある投稿をするなどのミスを減らせます。

景品表示法や薬機法をはじめとする法律、社会的な倫理に反する投稿がなされるリスクを低減できるのもポイントです。

他部門との橋渡し役にもなってもらえるので、日頃から密に連携をとりましょう。

情報共有ツールや定例会議などを上手に活用

独自性と専門性を備えたコンテンツの制作には、他部門の協力が不可欠です。

しかし、急な訪問や長時間のヒアリングは、相手の負担になりかねません。

お互いの負担を軽減しつつ、円滑にやり取りしたいなら、ビジネスチャットをはじめとする情報共有ツールを積極的に活用しましょう。

また、リアルな意見を直接聞きたいなら、他部門の人材が出席する定例会議への参加もおすすめです。

SNS運用成功のカギは「戦略・一貫性・協力体制」不安があるならプロへの相談もひとつの手段

SNS運用を成功に導くカギは、適切な戦略立案と一貫性のある運用です。

目標設定やターゲット像の具体化を丁寧に行い、戦略と運用方針を策定すれば、成果が出る確率を高められます。

さらに周囲との協力体制を築けば、コンプライアンス違反や属人化のリスクの軽減も可能です。

しかし、SNS担当者が1人体制、またはリソースが少ない場合にはコンテンツ制作や戦略立案、情報収集が円滑に進まないケースも少なくありません。

担当者のキャパオーバーを招くリスクもあるので、リソースや制作に不安を感じているならプロへの相談も検討しましょう。

弊社kazeniwaではSNSのプロが運用メンバーに加わるサービス「SUP」を提供しています。

魅力の発掘からコンテンツ制作、効果測定まで幅広くサポートしますので、SNS運用に不安がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。